■ 「声明: パブリックコメントの制限ではなく、国民的議論を通じた政策形成を実現せよ![]()

|

2025年4月12日

声明:パブリックコメントの制限ではなく、

国民的議論を通じた政策形成を実現せよ 原子力市民委員会

座長 大島堅一

委員 後藤 忍 後藤政志 清水奈名子 茅野恒秀

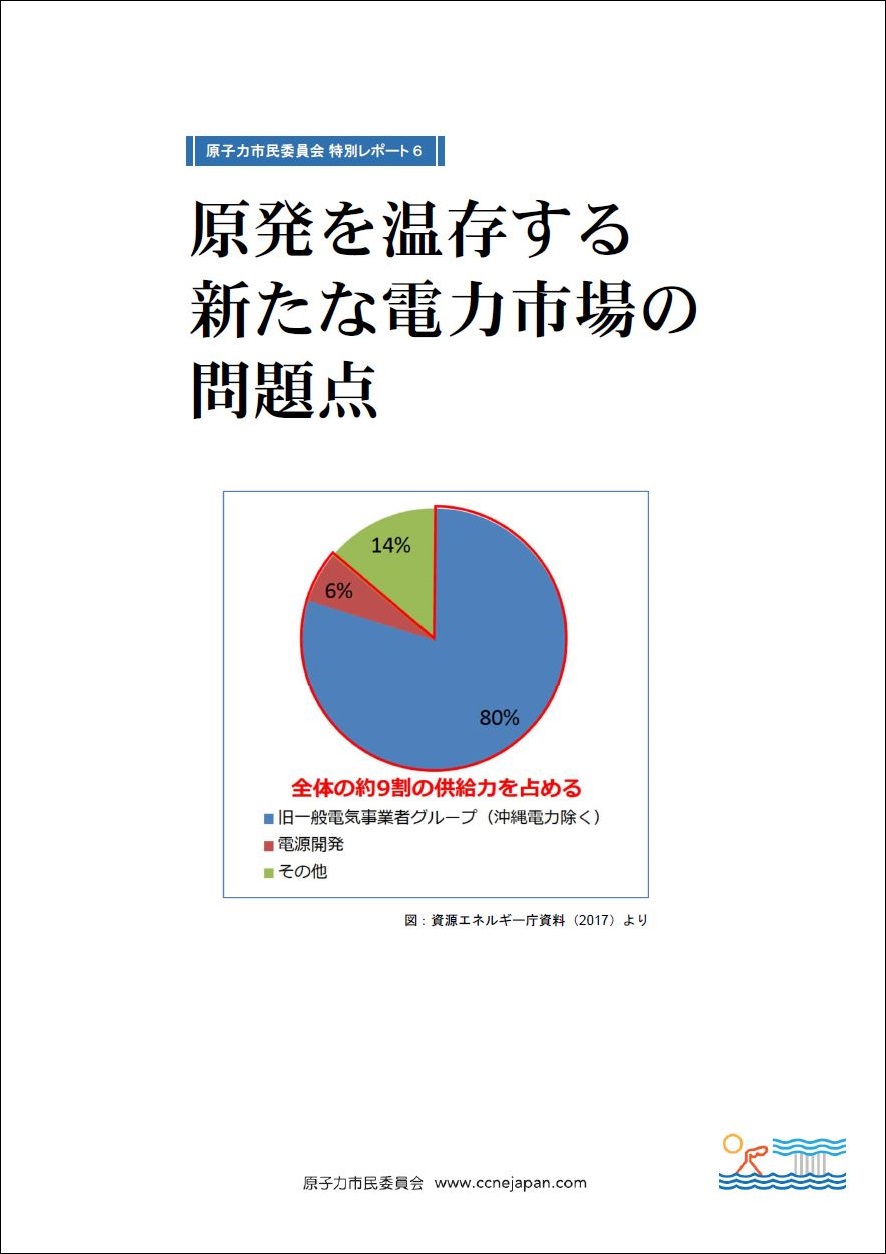

松久保肇 武藤類子 吉田明子 2025年3月下旬、NHK、日本経済新聞等 で、国民に対する意見聴取手続き(パブリックコメント)のあり方について、総務省が対策を検討しているとの報道がなされた [1]。報道の内容によれば、意見提出数が極端に多い事案が増えており、全く同一の文面であるものも多数含まれているという。これにより職員の負担が急増していることが伝えられている[2]。 AIやボット等のデジタルツールを使って、ことさらに意見数を水増しする行為は、まっとうな意見表明とは言えず、パブリックコメントの趣旨から逸脱していると言ってよいであろう。悪戯行為であれば、それは論外である。 しかしながら、提出される意見数が多くなること自体は、国民が政策について考え、活発に意見を提出していることの反映であり、本来望ましいことである。政府は、国民の意見が数多く出されるよう一層努力するべきである。また、提出された意見に耳を傾け、政策に反映する必要がある。 報道によれば、政府内部で問題視されているのは意見数の多さである。検討されている対策には、1つの事案に対して提出できる意見数を1件にする、IPアドレス一つあたりの意見数を制限する、提出された意見をAIで処理する等が含まれているようだ。しかし、こうした対策は、国民の意見提出を制限したり、提出された意見を軽視することにつながる可能性がある。意見提出の観点からすれば、例えば、一旦意見を提出した後に、新たな意見を追加提出する必要が生じる場合がある。また、意見提出に字数制限があれば、意見を複数に分割して提出することもある。 したがって、国民の意見聴取は推奨されるべきあり、提出意見数を機械的に制限するべきではない。不正アクセス、スパム防止のための手段として、すでにCAPTCHA等が一般的に利用されている。こうした手段を適切に用いるなどして、国民のプライバシーを守りつつ、国民の意見表明を抑制しない形で対処することは技術的に可能である。 にもかかわらず、政府が今回意見数の多さをことさらに問題視するのは、政府関係者が国民世論を軽視しているからであると考えられる。「第7次エネルギー基本計画」や除去土壌(放射性物質で汚染されている土壌)の「復興再生利用」に関するパブリックコメントにおいて明らかとなった問題は、意見数そのものではなく、むしろ、政策形成にあたって国民参加の仕組みがほとんど組み込まれていないことである。行政手続法の第42条には、提出意見を「十分に考慮しなければならない」と書かれているにもかかわらず、批判的意見を十分に検討・反映することなく、短期間でほぼ原案通りに決定された。 例えば「第7次エネルギー基本計画」に関しては、第2次安倍政権以来掲げられてきた「原発依存度のできる限りの低減」が削除されたことや、原発等の大規模電源に対する「市場環境・事業環境整備」に対して、批判的意見が多数提出された。ところが、政府は、これらの意見をことごとく無視している。また、「第7次エネルギー基本計画」策定にあたって政府が設置した「エネルギー政策に関する意見箱」[3]については、国民から出された意見を正面から議論することはなく、審議会の参考資料として配付したにすぎなかった。このように、国民からの意見聴取が形骸化していることにこそ問題がある。 原子力市民委員会は、これまでも原子力政策、エネルギー政策の決定のあり方をめぐる多くの問題点を指摘してきた[4]。原子力政策は、非常に長期にわたって国民生活に影響を与える国家的政策である。従来の意思決定方法を見直し、改めて国民的議論を通じて原子力政策、エネルギー政策の抜本的見直しを進める必要がある。 以 上

[1] 日本経済新聞「パブコメ『異常件数』相次ぐ SNSで動員、かすむ民意」2025年3月24日 [2] 残業の増加は、公務員の労働環境の劣悪さによるものであり、必要な公務員数が確保されていないことに根本的問題があると考えられる。 [3] https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/opinion/2024.html [4] 『原発ゼロ社会への道 ―「無責任と不可視の構造」をこえて公正で開かれた社会へ』(2022)「序章 福島原発事故の教訓をふまえ、原発ゼロ社会を拓く」(とくに p.26「0.2.3 なぜ原子力複合体の責任が問われるのか」および p.27「0.2.4 原子力政策の失敗」) https://www.ccnejapan.com/20220826_CCNE202305.pdf 本件についての問い合わせ先:原子力市民委員会 事務局

〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町16-16 iTEXビル3F

(高木仁三郎市民科学基金内)

TEL: 03-6709-8083

Email: email@ccnejapan.com

|

『原発ゼロ社会への道――

『原発ゼロ社会への道――

『これならできる原発ゼロ!

『これならできる原発ゼロ!